-

12-09-2010 |

Nereida López Vidales

La relación de los jóvenes y la televisión en la era internet

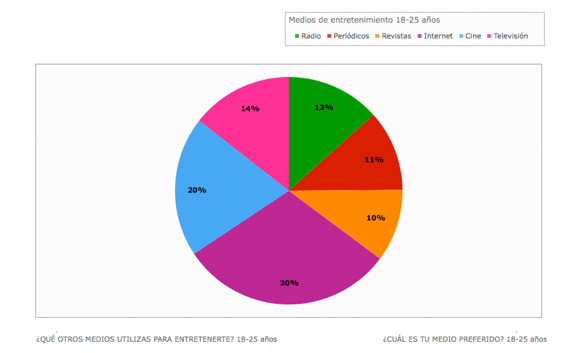

Los jóvenes han dejado de ver la televisión porque no les gusta el modelo que han heredado, pero sin embargo todavía son muchos los que consideran que es el mejor medio de entretenimiento. En este caso, hablamos de aquellos situados entre los 18 y los 25 años, quienes confiesan ver menos horas de televisión que sus inmediatos seguidores en edad a la par que describen perfectamente algunos programas, sus horarios y protagonistas. También son el segmento juvenil que menos cambiaría la televisión en cuanto a formatos; lo haría alterando el orden de la programación, contando con más profesionales de los medios, eliminando publicidad y otros elementos amplificadores del condicionamiento empresarial, etc., pero son una generación que no ha apagado del todo el televisor.

Los jóvenes han dejado de ver la televisión porque no les gusta el modelo que han heredado, pero sin embargo todavía son muchos los que consideran que es el mejor medio de entretenimiento. En este caso, hablamos de aquellos situados entre los 18 y los 25 años, quienes confiesan ver menos horas de televisión que sus inmediatos seguidores en edad a la par que describen perfectamente algunos programas, sus horarios y protagonistas. También son el segmento juvenil que menos cambiaría la televisión en cuanto a formatos; lo haría alterando el orden de la programación, contando con más profesionales de los medios, eliminando publicidad y otros elementos amplificadores del condicionamiento empresarial, etc., pero son una generación que no ha apagado del todo el televisor.

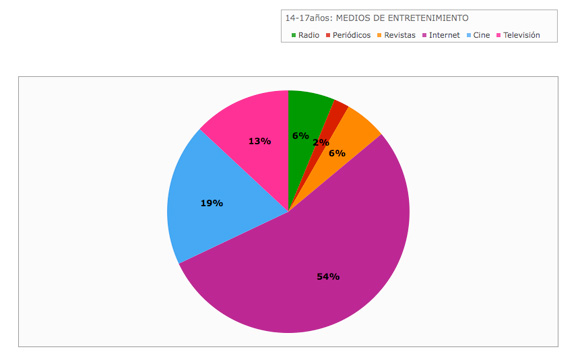

La siguiente generación, los adolescentes situados entre los 14 y los 17 años de edad, muestran una tendencia diferente. El 54% de los encuestados no titubean al señalar la opción de Internet como “medio de entretenimiento” preferido, frente al 25% de sus mayores. En este aspecto hay que remarcar varias conclusiones:

-la prensa escrita es el medio de comunicación que más terreno ha perdido en el universo del ocio y el entretenimiento; del 14% de los jóvenes de 18 a 25 años que señalan a los periódicos como una de sus fuentes de entretenimiento habituales, se pasa al 2% de los adolescentes. Las revistas, a pesar de ser un medio escrito y mayoritariamente de papel en las consultas manifestadas, triplican el ratio entre los jóvenes de 14 a 17 años aunque se mantienen más bajos que los periódicos y la radio entre los adultos de hasta 25 años.

-la radio mantiene un discreto 6% en el hábito de los más jóvenes, incrementándose notablemente a medida que crece la edad, hasta un 13% en el caso de los de 18 a 25 años.

-el cine pone de acuerdo a ambos segmentos: un 20% de nuestros jóvenes sigue, independientemente de su edad, enganchado al cine. Una de las variables que muestra inalterable, al menos en gustos y preferencias, la estimación incondicional por el cine nacional e internacional es la demanda de su aumento en la oferta televisiva y que haya sido el “formato” más elegido por todos los entrevistados como el primero de sus preferencias: un 20% de los jóvenes entre los 18 y los 25 años, y un 15% de aquellos entre los 14 y los 17 años.[1]

-la televisión es la opción preferida y habitual de un 16% de los jóvenes de 18 a 25 años, y desciende hasta el 13% entre los adolescentes. Aún así, el descenso es menos significativo que en el caso de otros medios de comunicación tradicionales.

-por último, Internet es la opción primera para todos ellos: hasta un 54% de los más jóvenes y un 25% de los jóvenes de 18 a 25 años confiesan su predilección por Internet como plataforma para visualizar, modificar, reproducir… contenidos diversos.

A pesar de que los datos anteriores señalan una tendencia importante en el futuro consumo de contenidos audiovisuales entre los sectores más jóvenes de la sociedad, el dato quizá más rupturista y que habrá que observar a medio plazo es la consideración de Internet como “medio de comunicación” que refieren los encuestados y las dificultades que manifiestan los más jóvenes a la hora de identificar a medios tradicionales como la radio o la prensa como “medios de entretenimiento”. Para éstos, las opciones se ciñen a internet, cine y televisión; el resto pasa totalmente desapercibido. En este sentido, sería interesante poder realizar la misma encuesta a estos jóvenes dentro de 3-4 años para comprobar si sus hábitos han cambiado y se acercan más a los de generaciones anteriores o si, por el contrario, son la punta de lanza de una metamorfosis cultural.

El cambio de hábitos de consumo de medios entre los jóvenes está relacionado con los nuevos soportes, la multiplicación de “pantallas” y la aparición de un nuevo tipo de contenidos: contenidos fragmentados para audiencias fragmentadas. Es el fenómeno de la “youtubización de la televisión”, donde el consumo de vídeos de información y entretenimiento va en aumento entre los jóvenes. Se trata de un consumo diferente al de la televisión tradicional. Los jóvenes prefieren contenidos a la carta, y demandan contenidos diferentes para dispositivos diferentes.

Ante el gran reto que ha supuesto la implantación de la TDT y todas las posibilidades que supone en cuanto a la participación de la audiencia e interactividad a través de múltiples canales, la industria no debe olvidar que, con independencia del soporte, el contenido novedoso será lo que realmente enganche a los jóvenes.

[1] Esta proporción es significativa si tenemos en cuenta que sólo la oferta de ficción (series, dramedias, sit com) sumada consigue batir esta media en ambos segmentos sociológicos.

Publicado en: Transferencia

Etiquetas: audiencias, entretenimiento, internet, medios de comunicación, preferencias juveniles, televisión

-

23-08-2010 |

Nereida López Vidales

Foro 50+4: Repensar la televisión

Los especialistas en la industria audiovisual que se dan cita esta semana en el Encuentro ‘Foro 50+4 de tendencias televisivas. Desafíos del servicio público televisivo en el entorno digital’ de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) instaron hoy a “repensar” el nuevo modelo televisivo surgido a raíz del apagón analógico, debido a la existencia de “serias dudas” acerca de la “viabilidad” de los canales que han aparecido en escena y la “diversidad” de sus programaciones, dos de las “promesas” que se esperaba que la TDT “cumpliera”.

Los especialistas en la industria audiovisual que se dan cita esta semana en el Encuentro ‘Foro 50+4 de tendencias televisivas. Desafíos del servicio público televisivo en el entorno digital’ de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) instaron hoy a “repensar” el nuevo modelo televisivo surgido a raíz del apagón analógico, debido a la existencia de “serias dudas” acerca de la “viabilidad” de los canales que han aparecido en escena y la “diversidad” de sus programaciones, dos de las “promesas” que se esperaba que la TDT “cumpliera”.

Así lo apuntaron en rueda de prensa el presidente de Corporación Multimedia, Eduardo García Matilla; el director general de EITB y presidente de turno de FORTA, Alberto Surio de Carlos; el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Bustamante y el guionista y periodista Joan Álvarez.

Tal y como explicaron, el “momento emblemático” que se ha vivido en la industria audiovisual española con la llegada de la TDT se ha materializado en la existencia de mayor número de canales, pero, paralelamente, ha demostrado que “mayor cantidad no es igual a mayor diversidad”, dado que son “generalistas” y no “temáticos”, se nutren mayoritariamente “de reposiciones” de series y programas de éxito y están “subordinados completamente” a la cadena de cabecera de sus grupos.

Así las cosas, según Bustamante, es “difícilmente imaginable que los nuevos canales vayan a encontrar publicidad suficiente”, lo que “obliga”, apenas realizada la transición digital, a tener que “repensar de nuevo el futuro”, con un modelo “mucho más ligado a Internet y los medios on-line”.

Para el catedrático, “la televisión e Internet van a ser los grandes polos del futuro, pero no por separado, sino articulándose”, ya que “la inmensa mayoría del consumo de televisión en la Red se hace sobre los programas televisivos”.

“Las licencias televisivas cada vez van a tener menos importancia, estamos hablando de ver Internet en las pantallas de televisión compitiendo con las grandes cadenas”, añadió el presidente de Corporación Multimedia, para quien en la actualidad “se están transformando los paradigmas absolutos sobre los que se ha basado el negocio de la televisión”.

Desde su punto de vista, esta circunstancia “obliga” a “replantear todo lo que se ha hecho hasta ahora” y buscar “modelos de referencia” que permitan hacer frente a “la desmasificación de los medios masivos”.

En este sentido, García Matilla explicó que la “individualismo” del espectador a la hora de consumir contenidos audiovisuales está creando “una nueva forma de relacionarse entre los productores generadores de contenidos y la audiencia” y es, a la vez, “un drama para el modelo preexistente” y “una oportunidad”, siempre que “se estudie al público” y “se generen contenidos específicos”.

Al respecto, destacó que “uno de los problemas de la televisión es que los programas de éxito cada vez tienen menos audiencia” y los índices de fracaso de las nuevas propuestas “es muy alto”, alcanzando el 90,6 por ciento “en alguna cadena generalista”.

Modelo Público Autonómico

Para el presidente de turno de la FORTA y director general de EITB, la llegada de la televisión digital terrestre ha sido “la mayor revolución en 50 años de historia”, pero “acarrea bastantes peligros” para el modelo público autonómico, debido a los “problemas de financiación”.

Surio de Carlos realizó una “defensa firme” de la persistencia del sistema de financiación público privado del sector autonómico y reivindicó “una relación respetuosa y de no agresión por parte del modelo privado”.

Así, y aunque aceptó el objetivo de conseguir un sector público “más austero y racionalizado”, realizando para ello “los ajustes que sean necesarios”, destacó la importancia de su “continuidad” en favor de la “diversidad” cultural que aporta la existencia de contenidos específicos que se emiten en las televisiones públicas, un reflejo, según afirmó, “del estado autonómico español”.

Publicado en: Transferencia

Etiquetas: financiación de la TV, Foro 50+4, futuro de la TV, servicio público, tdt, televisión, UIMP

-

30-07-2010 |

Nereida López Vidales

Nuevo marco legal del audiovisual y las C.C.A.A. españolas

La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual (7/2010 de 31 de marzo) se erige como la normativa básica de coordinación, ordenación y regulación de la comunicación audiovisual de ámbito estatal. La ley, que entró en vigor el 1 de mayo, señala al nuevo contexto derivado de la evolución tecnológica y la digitalización como generadores inmediatos de la necesidad de cambios importantes en materia de regulación del sector audiovisual. El motivo fundamental de la recién estrenada normativa está en marcar pautas legales para el proceso de redistribución empresarial que sufre actualmente la industria audiovisual con un acelerado cambio en el modelo de negocio que afecta a la distribución de la señal, pero también a los contenidos audiovisuales y al público.

Algunos de los aspectos más importantes regulados en esta normativa están relacionados con la contratación de contenidos audiovisuales de interés general, la regulación de los espacios publicitarios, los derechos y deberes de operadores y radiodifusores en el nuevo contexto digital, el modelo de financiación de los prestadores y la creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA). El nuevo Consejo Estatal, una vez constituido, estará adscrito al Ministerio de la Presidencia, en lugar del Ministerio de Industria. Éste consejo, aunque en el trámite parlamentario de la ley se plantearon varias enmiendas para fusionarlo con la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, finalmente tendrá personalidad jurídica propia y potestad sancionadora, incluso para las sanciones muy graves en manos hasta ahora del propio Consejo de Ministros. Por ahora, el Ejecutivo no tiene respuesta sobre la fecha en la que podrá ponerse en marcha este órgano.

Con todo ello, la norma no ha estado exenta de interpretaciones polémicas. Entre ellas, la relacionada con una posible redefinición del servicio público de las radio- televisiones públicas, las críticas al modelo de gestión y financiación propuesto para sanear las cuentas de estos organismos, que pudiera abrir las puertas a una sucesión de privatizaciones en las autonómicas, o la creación de un organismo vigilante cuyas decisiones pudieran despertar ciertas incompatibilidades territoriales (conflicto de intereses) en el futuro. Pero también se ha puesto de manifiesto la escasez de propuestas en favor de la calidad de la prestación de ese servicio público de modo que se garanticen los derechos del espectador. ..

En el panorama televisivo actual, con la presencia de nuevos operadores, las cadenas autonómicas han de hacer frente a una dura competencia entre más oferta de contenidos y más canales, especialmente privados. Las televisiones autonómicas agrupadas en la FORTA tienen una cobertura estimada del 88,6% del territorio nacional, su audiencia potencial es de 37,6 millones de españoles, y la cuota media de mercado ronda el 15% desde el año 2007. El pilar básico de este modelo de operador es la proximidad al público. La cercanía de la programación es clave en la fidelidad de su audiencia; en este aspecto, son relevantes los espacios informativos y aquellos dedicados a los deportes, ambos situados en la base del servicio esencial hacia la comunidad.

Desde ese mismo año, las cadenas autonómicas dedican un 40% más de programación al cine que el grupo de nacionales y un 32% más a contenidos de carácter cultural, sin olvidar la especial atención a los más pequeños con contenedores específicos tanto en castellano como en lengua propia, y las apuestas por las producciones de ficción propias: “Todo ello pone de relieve el insustituible papel de las de las televisiones autonómicas, protagonistas de un fenómeno de comunicación sin el cual nuestro entorno cultural y social sería totalmente distinto”.

Las radios y televisiones autonómicas están configuradas como servicios públicos e inspiradas en los principios de objetividad, imparcialidad y veracidad de las informaciones, en el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, el respeto a todas las libertades que reconocen la Constitución y los diferentes estatutos de autonomía, la protección de la infancia y la juventud y la separación entre información y opinión. Tienen, además, el objetivo principal de atender a la más amplia audiencia y el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética, desde una perspectiva de proximidad pero con una visión universal, así como prestar atención a los asuntos de especial interés público y desarrollar nuevos servicios conexos o interactivos. La experiencia de las radios y televisiones autonómicas ha puesto de manifiesto también que han sido y están siendo herramientas fundamentales en el desarrollo de la estructura autonómica del Estado, especialmente en lo que supone la cohesión territorial y social de cada Autonomía, el desarrollo y difusión de las culturas -y las lenguas- propias, la presencia y proyección de los municipios y colectivos sociales de cada región y, en definitiva, la personalidad e identidad de cada comunidad autónoma. Además, en cada comunidad se ha generado, y continúa haciéndolo, un tejido industrial y empresarial importante del sector audiovisual.

La aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 31 de marzo de 2010 afecta normativamente a estas entidades por cuanto deroga la llamada Ley de los Terceros Canales, génesis de la actual disposición radiotelevisiva autonómica, como parte fundamental del desarrollo constitucional en materia de derechos de los ciudadanos. Desde algunas radiotelevisiones públicas autonómicas, se considera que el nuevo marco jurídico representa una clara tendencia a la desregularización y liberalización del sector, remarcado en la exposición de motivos de la ley, que puede tener consecuencias negativas para estas cadenas: “uno de los mayores problemas que plantea el documento es que no se hace mención a los artículos 20 y 149 de la Carta Magna que garantizan el acceso de todos los grupos sociales a los medios de comunicación respetando el pluralismo de la sociedad y la obligación del Estado a regular la normativa básica en materia de radio y televisión” . Pero además, también se vulnera a su juicio el “derecho” de los ciudadanos a recibir “información veraz”.

Con esta ley, “las televisiones autonómicas quedan sin regulación, propiciándose un devenir diverso en las comunidades autónomas, sin sometimiento a normas básicas y sin las garantías suficientes para el cumplimiento del servicio público en el marco definido por la Constitución”, alegan los sindicatos. El peligro es mayor en comunidades como Madrid y Valencia donde sus dirigentes abogan por un modelo de gestión privado.

Alfonso Sánchez Izquierdo, director general de la CRTVG y ex presidente de la FORTA cree que “no se contempla en la nueva ley la especificidad de los servicios públicos de comunicación audiovisual que se prestan en lenguas distintas al castellano o, dicho de otro modo, no se reconoce en el texto que la difusión de determinados contenidos en esas lenguas conforman también una parte del servicio público que se ofrecen a los ciudadanos, sobre todo cuando no existe concurrencia de titularidad privada en la misma lengua” . El director de la autonómica gallega deduce que “la ley entiende la comunicación audiovisual como una actividad puramente mercantilista y presta escasa atención a la transcendencia social de los contenidos que se difunden, especialmente en el que alcanza a los medios de titularidad pública, algo que parece estar bastante lejos de lo que la sociedad tiende a reclamar, que es una mayor responsabilidad en la actuación de los operadores”. En el futuro, las Comunidades Autónomas podrán conferir al prestador del servicio público de comunicación audiovisual, según el director de la CRTVG, la naturaleza jurídica que estimen idónea y la organización interna acorde con la personificación elegida. De cualquier forma, la nueva ley descarta la posibilidad, tan frecuentemente debatida, de que las autonómicas sean privatizadas.

Uno de los aspectos que más cambios tuvo durante la tramitación parlamentaria del nuevo texto es el que fija que los prestadores del servicio televisivo de cobertura estatal o autonómica deben contribuir anualmente a la financiación anticipada de la producción europea de películas y series, así como documentales y películas y series de animación, con el 5% de los ingresos devengados en el ejercicio anterior, índice que se eleva al 6% para los prestadores de titularidad pública. Como mínimo, el 60% de esta obligación de financiación, y el 75% en los prestadores públicos, deberá dedicarse a películas cinematográficas. De esta inversión, por lo menos la mitad deberá aplicarse a obras de productores independientes. Del 40% o el 25% restante, en el caso, la mitad deberá ser películas o miniseries para televisión. En todo caso, el 60% de la financiación conjunta previsto en este artículo se destinará a la producción en alguna de las lenguas oficiales de España. Entre las nuevas oportunidades que puede acelerar la Ley General en esto se encuentra la emisión en cadena de gran parte de los contenidos, una oportunidad de negocio para la producción low cost de productoras de tamaño medio que puedan extraer beneficio por volumen y no por precio (Antonio Castillo, www.panoramaaudiovisual.com).

Por último, no podemos olvidar tampoco que el perfil del espectador-usuario de la radiotelevisión presente demanda servicios multiplataforma; en el actual panorama audiovisual, la explotación de la programación y otros productos utiliza ventanas muy diversas, pero también soportes, con lo que es muy difícil controlar la calidad de la oferta y cómo llega al público. Blanca Ferrero, senior manager en PricewaterhouseCoopers, opina que,” la ley se centra en la televisión tradicional y excluye a Internet con servicios del tipo Hulu o Netflix (de momento, sólo en Estados Unidos) con distribución de contenidos en streaming.”

Publicado en: Referencias y Artículos

Etiquetas: legislación autonómica, ley general del audiovisual, televisión